Школа городских политиков в Магнитогорске!

Основы управления конфликтом, диалогом, влиянием.

Основы управления конфликтом, диалогом, влиянием.

28-29 февраля, 1 марта 2020 г.

10:00–18:00

Магнитогорск, пр. Ленина 126, Открытый дом

10:00–18:00

Магнитогорск, пр. Ленина 126, Открытый дом

| Постсоветская причина отсутствия диалога. На постсоветском пространстве НЕ сложилась система местной публичной политики/"странная" модель местного самоуправления (скрытые интересы всех участников и отсутствие культуры диалога). Причин несколько – советское мировоззрение, в котором все общественные институты (советы депутатов/народные собрания/профсоюзы/съезды как институты носили формальный характер и фактически отсутствовала политическая конкуренция идей, генерация решений всегда шла сверху/вниз, делегаты-депутаты были или креатурами (врачи/учителя) либо политическими функционерами одной партии). В 90ые годы всплеск политической активности, который сопровождался одновременно кризисом мировоззрения и попытками сверху построить (скопировать) демократическую систему (партии/выборы/местное самоуправления/третий сектор) именно поэтому в законодательстве множество здравых норм и правил (копирование формы), но реализация этих норм и правил наталкивается на отсутствие или несостоятельность реальных субъектов и как следствие все скопированные форматы являются либо имитацией (выборы) либо в большинстве своем симулякрами (общественная палат/городская дума/общественные советы), реальные решения принимаются внутри системы и часто принимаются в интересах одной из сторон. В реальном постсоветском муниципалитете - депутаты представляют интересы или бизнеса (теневое лоббирование интересов девелопмента/инфраструктурных компаний/владельцев недвижимости) либо самой администрации (бюджетники/"общественники"), что приводит к слиянию бизнес-интересов с интересами городских управленцев, город превращается в корпорацию, которая приватизирует прибыль, и вешает на городской бюджет убытки (кредиты). Последние несколько лет гражданская активность проявляется через появление публичных активистов и городских сообществ, чаще всего вокруг актуальных для города тем - градозащита, экология, образование, культура, борьба с коррупцией, благотворительность, развитие или проблемы среды. Но и у активистов и у сообществ отсутствует понимание и навыки публичной городской политики, чаще всего лидер присваивает себе право говорить за всех, внутри сообществ не выработаны процедуры и регламенты для делегирования и лоббирования собственных интересов, и нет инструментов/навыков ведения переговоров с "иными" субъектами. Публичный городской диалог, и его форма реализации – городской парламент находятся в состоянии кризиса, так как городскую повестку (темы которые волнуют горожан) озвучивают активисты, которые не являются политиками, открытых дискуссий про реальные интересы в городе никто проводить не умеет/не хочет, что приводит к росту социального напряжения и апатии, так как большая часть жителей боится любых конфликтов и старается не участвовать в городских процессах (хотя ситуация резко начинает меняться). Эта школа для новых городских политиков, лоббистов, способных выражать интересы разных групп в публичном поле, идти на диалог, лоббировать открыто интересы, не бояться конфликтов интересов, способных выстраивать коалиции и движения, и готовых к реальному местному самоуправлению (даже если вдруг его отменят). |

Что будет на школе?

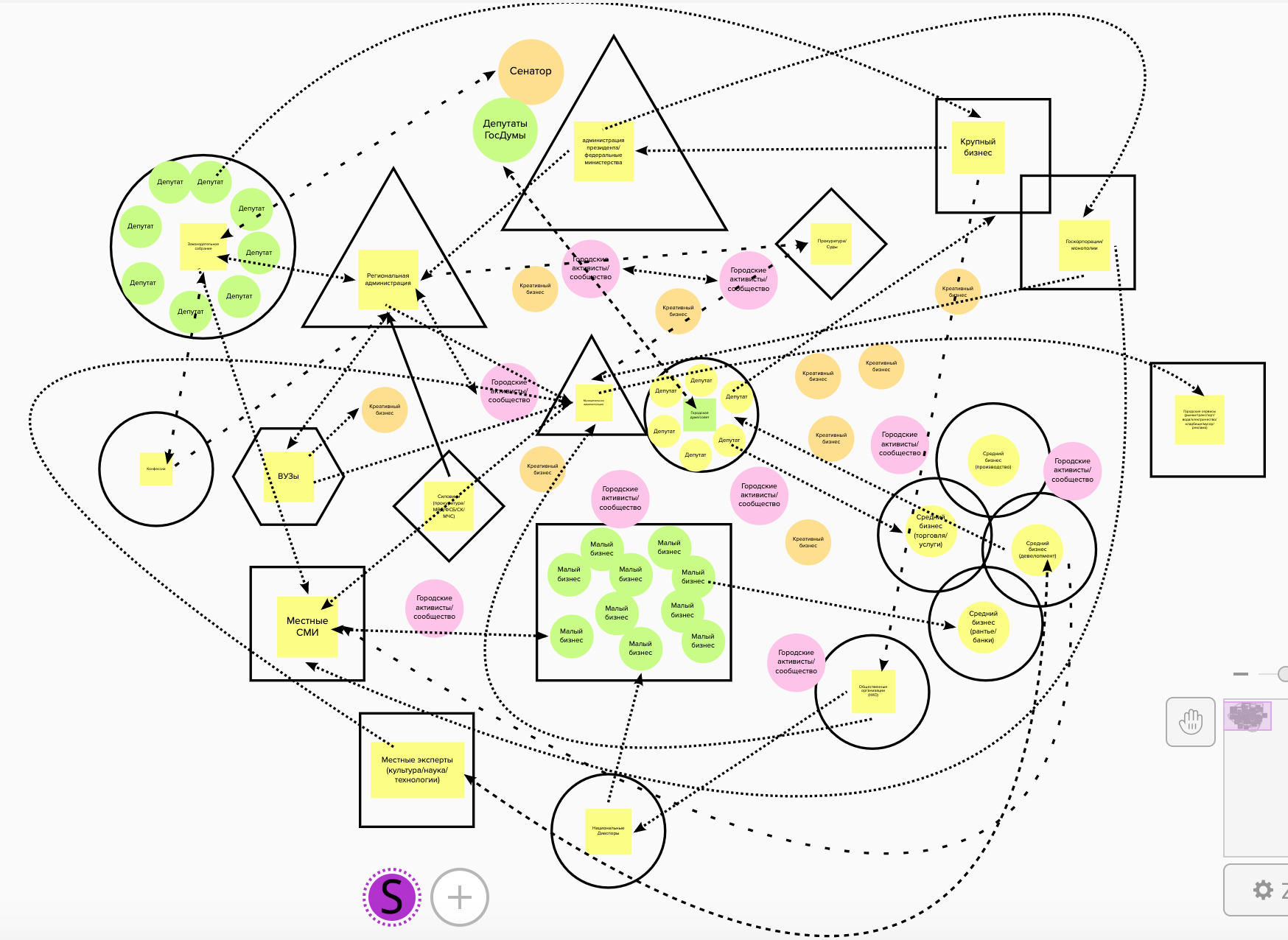

Авторские модели – как все устроено (город/человек/сообщество), понятные авторские схемы технологий вовлечения, социального проектирования, модерации, создания сообществ, построение сетевых моделей взаимодействия.

Для кого?

Для участника существующего городского сообщества (лидера/идеолога/эксперта) который хочет структурировать и сравнить собственный опыт с другими. Кандидата в депутаты, которому необходимо системное понимание как не превращаться в жалобную книгу, работать с инициативами и научиться выражать интересы других. Предпринимателям котором хочется публично лоббировать свои интересы и интересы своей отрасли через создание ассоциацией, гильдий, союзов. Депутату, готовому представлять интересы сообществ в городских процессах. Городскому активисту готовому создавать сообщества/сети сообществ и вести конструктивный диалог с другими.

Результат?

Понимание (школа направлена на формирование системного понимания темы городского диалога, городской политики), базовые навыки, основные модели/схемы/технологии формирования сообществ, работы с политическом весом и влиянием, умению управлять конфликтами и формировать темы для диалога, новые идеи и примеры практической реализации городских политик в темах развития городской среды/образования/креативных индустрий/экологии.

Авторские модели – как все устроено (город/человек/сообщество), понятные авторские схемы технологий вовлечения, социального проектирования, модерации, создания сообществ, построение сетевых моделей взаимодействия.

Для кого?

Для участника существующего городского сообщества (лидера/идеолога/эксперта) который хочет структурировать и сравнить собственный опыт с другими. Кандидата в депутаты, которому необходимо системное понимание как не превращаться в жалобную книгу, работать с инициативами и научиться выражать интересы других. Предпринимателям котором хочется публично лоббировать свои интересы и интересы своей отрасли через создание ассоциацией, гильдий, союзов. Депутату, готовому представлять интересы сообществ в городских процессах. Городскому активисту готовому создавать сообщества/сети сообществ и вести конструктивный диалог с другими.

Результат?

Понимание (школа направлена на формирование системного понимания темы городского диалога, городской политики), базовые навыки, основные модели/схемы/технологии формирования сообществ, работы с политическом весом и влиянием, умению управлять конфликтами и формировать темы для диалога, новые идеи и примеры практической реализации городских политик в темах развития городской среды/образования/креативных индустрий/экологии.

Что получат участники?

Освоят прикладную технологию социального проектирования, технологию исследования социальных систем и культурного проектирования.

Получат навыки проведения общих встреч/собраний/проектных сессий для управления коммуникациями в сообществах (более подробно обучаем модерации на другой школе)

Модели устройства постсоветского общества, человека, сообщества. Технологию влияния, построения диалога, защиты от манипуляций.

Персональные рекомендации по построению системы баланса интересов в своем городе. Основы построения института репутации, технологию ведения публичных дискуссий.

Примеры и схемы построения социальных систем (городских/локальных сообществ, ассоциаций, гильдий, союзов, сетей, движений)

Опыт участников школы (другие города + Магнитогорск) по поиску решений по изменению городских процессов.

Программа школы по дням

День 1. (10:00 - 18:00)

- 10:00 Регистрация участников, знакомство.

- текущая модель местного самоуправления (причины/структура/слабые/сильные места) модель постсоветского мировоззрения (крестьяне/колхоз/заводчане/советские герои/европейцы/горожане/кочевники)

- модель человека и сообщества (что такое сообщество как институт, виды сообществ, эволюция сообществ, комьюнити-менеджмент)

- модель и технология социального проектирования (как создавать условия для возникновения новых субъектов) технология модерации и диалога (кратко, суть, с примерами)

- стратегия перезагрузки местного самоуправления на примерах создания комьюнити-центров, городских событий, внедрения форм самоорганизации, общественных интересов)

- Модель и причины городских конфликтов

- Модель городского политика (в чем заключается деятельность/цели/ценности/внутренние качества) вопросы/ответы/знакомство участников

- 17:30 Рефлексия участников, обмен мнениями.

День 2. (10:00 - 18:00)

- 10:00 Базовая модель городского диалога.

- Проблематизация местного самоуправления (+/-/?) определение базовых причин и субъектов. Понятия: интерес, сообщество, субъект, отношения, договоренности, лоббирование, делегат, ценности/цели, диалог, депутат, решение, позиция, баланс, консенсус, конфликт, блок, поддержка, публичное заявление, политика, политический вес, масштаб влияния.

- Генерация субъектов (как создавать сообщества/как выстраивать отношения между сообществами/как заходить/выходить из сообществ) для территорий для бизнеса для экспертных сообществ

- Деловая игра (управление сообществом/выборы в сообществе/свой делегат или внешний лоббист. рабочая схема депутата-делегата, построение собственной схемы для конкретной ситуации/района рабочая схема депутата-лоббиста, построение собственной схемы для конкретной отрасли/территории

- Проработка в группах ситуаций (набор ситуаций из проблематизации)

- 17:30 Рефлексия участников.

День 3. (10:00 - 19:00)

- 10:00 Базовая технология Депутат по запросу.

- Разработка персональной стратегии/выбор роли в городской политике.

Работа над собой (навыки публичных политиков), рабочий офис городского политика (функции/дизайн), технология городских проектов, открытый оргкомитет, разработка стратегии. - Деловая игра "согласование интересов", "конфликт интересов",

- Проектирование идеологического центра сообщества и пула публичных политиков. Инструменты поддержания отношений (события/образование/медиа).

- Проектирование персонального трека (персональной стратегии). Разбор проектов формирования городских сообществ на примерах (городской модератор/двор по запросу/наследие/экология/гражданские права/городские конфликты/борьба за ресурсы).

- Вопросы/ответы/рефлексия участников. Презентация сервисов Депутат по запросу/двор по запросу/городской модератор.

- 17:30 Рефлексия участников.

Политика возникает в результате проговаривания и сравнения интересов разных участников городских процессов. Диалог это возможность и умение эти интересы удержать/защитить/доказать при взаимодействии друг с другом.

Политик это тот, чьи личные интересы защищать интересы других.

Политик это тот, чьи личные интересы защищать интересы других.

Автор и ведущий школы

Святослав Мурунов

Урбанист, основатель и идеолог Центра прикладной урбанистики, автор технологии общественно-культурных центров (ОКЦ) в России www.o-k.center, преподаватель МГУ им. Ломоносова и Сколково. Автор методологии «Сетевая модель города», автор карты городских сообществ, эксперт по городским сообществам/социальному проектированию/сетевым моделям/перезагрузке постсоветского города. Партнер бюро UrbanApp и автор Университета воркшопов (сборник практик по развитию территорий).

Как попасть на школу?

Есть формат очного участия и возможность покупки видео-материалов и методических пособий, осталось только пройти регистрацию и самостоятельно организовать свой приезд в Магнитогорск.

Организаторы подскажут где и как лучше разместиться.

Организаторы подскажут где и как лучше разместиться.

Свяжитесь с нами: